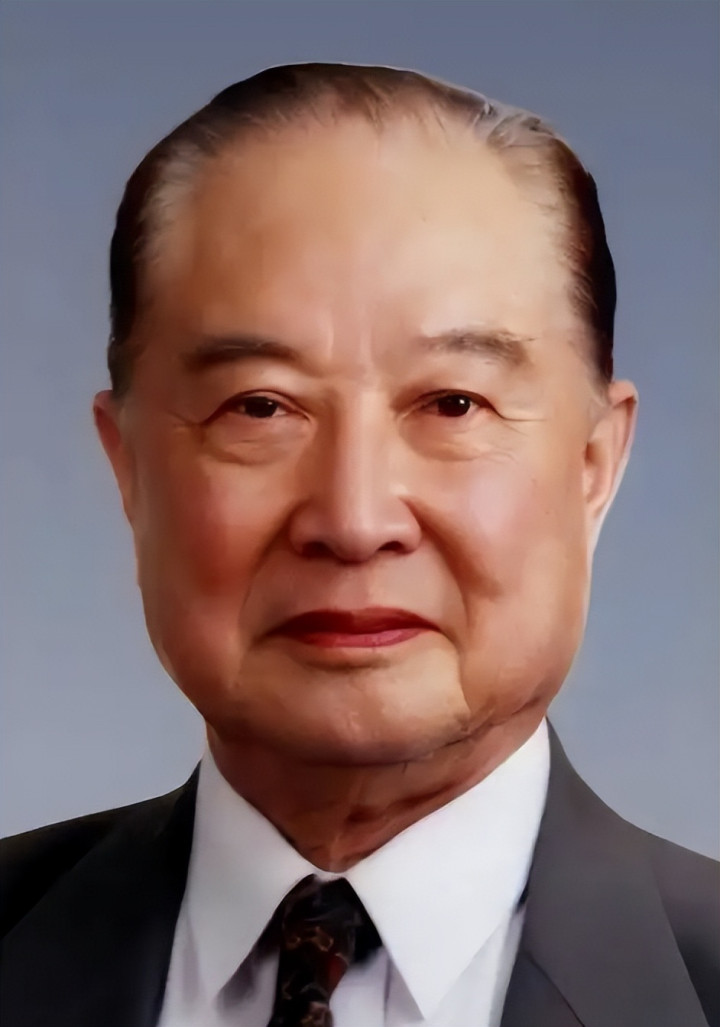

他70岁如愿入党, 儿子曾任上海市委书记, 孙子是中将

在抗日战争的烽火岁月里,延安如同黑暗中的灯塔,吸引着全国进步青年的向往目光。这座陕北小城不仅是革命圣地,更成为无数知识分子追寻理想的精神家园。当时有位年过半百的老者,以惊人的决心和行动力,书写了一段跨越时代的传奇。

今天让我们了解一下这位老者的故事吧。

这位老者名叫汪雨相,1878年出生于安徽明光市。1899年,二十一岁的他通过院试考中秀才,在传统科举道路上迈出关键一步。但这位饱读诗书的文人并非迂腐之辈,目睹晚清政府的腐败无能,他内心早已燃起变革的火焰。

当1905年清廷宣布废除科举时,汪雨相没有像多数同龄人那样陷入迷茫,而是抓住历史机遇,考取了安徽师范速成班,成为清末新式教育浪潮中的先行者。

同年,汪雨相远渡重洋赴日留学。在东京期间,他凭借精湛的书法技艺引起革命党人陈天华的注意。这位后来以《猛回头》闻名世的革命先驱,将汪雨相引荐给孙中山先生。面对国父的邀约,汪雨相没有沉迷于权力中枢的诱惑,而是以教育救国为己任,婉拒了秘书职位,选择回到家乡创办新式学堂。这个决定背后,折射出那个时代知识分子的精神追求——他们既渴望参与政治变革,又深信教育才是民族振兴的根本。

然而现实远比理想残酷。在皖东小城明光,汪雨相推行新学的努力屡遭挫折。地方保守势力将新式学堂视为洪水猛兽,传统乡绅用"离经叛道"的罪名阻挠办学。

1910年的中国正值新旧思潮激烈碰撞的时期,刚过而立之年的汪雨相为谋生计,在宿城师范学校开启了教员生涯。这所新式学堂虽地处皖北小城,却汇聚着众多追求进步的师生,让这位经历过科举制度废除、留日归国的教育者找到了施展抱负的舞台。

辛亥革命的枪声终结了延续两千年的帝制,也让汪雨相的同盟会故交看到了施展政治抱负的契机。1912年,当昔日并肩战斗的革命同志邀请他出任国民革命军秘书时,这位始终关注时局的教育者难掩激动。他毅然放下粉笔,穿上军装,期待在军政领域开辟新天地。

然而军营生活的现实很快浇灭了汪雨相的政治热情。繁琐的文书工作、错综的派系斗争,与想象中运筹帷幄的革命场景相去甚远。更让他困惑的是,自己擅长的教育理念在军队管理中难以施展。经过数月观察,他清醒认识到个人专长仍在教育领域,遂以"才非所用"为由递交辞呈,重返教书育人的本职。

这次短暂的军旅经历并未动摇汪雨相的教育初心,却让他更深刻理解到社会变革的复杂性。1915年新文化运动兴起时,他已在明光、宿城等地创办多所新式学堂,尝试将科学知识、民主思想融入课程。但保守势力的反扑远超想象,地方乡绅多次聚众闹事,甚至砸毁采用新教材的教室。

1926年北伐战争的烽烟燃至长江流域,已年近五旬的汪雨相迎来新的机遇。经友人举荐,他出任盱眙县教育局局长。这个地处苏皖交界的贫困县,文盲率高达八成,全县仅有三所私塾维持残破的教育体系。面对如此困境,汪雨相展现出惊人的改革魄力。

上任伊始,他便推行"教育平权"计划:将县立小学学费降低至每年两斗糙米,强制乡绅捐出祠堂田产作为教育基金。为节省开支,这位局长亲自带着木匠修缮校舍,用墨汁将破旧课桌刷成黑色继续使用。这些举措虽赢得百姓赞誉,却触动了地方豪强的利益蛋糕。

县财政科的账簿上,教育经费常年被挪作他用。汪雨相坚持每笔开支都需盖双印章——教育局公章加他私人印鉴。这种"较真"很快招致报复,某次他去省城申领教材,回来发现办公室被锁,账本不翼而飞。更恶劣的是,1928年冬,他主持修建的师范讲习所工地,夜间遭人纵火,幸亏师生及时发现才未酿成大祸。

1927年"四一二"政变如晴天霹雳,让汪雨相对国民党的幻想彻底破灭。当南京街头响起庆祝"统一"的鞭炮声时,这位前同盟会成员正在办公室焚毁所有国民党党证。他拒绝在《拥护中央》的联名书上签字,并在教师会议上公开抨击"清党"政策,这些举动直接导致他1929年被迫离开盱眙。

政治上的失意反而让汪雨相更专注教育实践。他在家乡明光创办"贫民夜校",白天教孩童识字,夜晚为农民讲解土地政策。这种创新的教学模式引起中共地下党注意,1930年春,其子汪道涵将《共产党宣言》中文版悄悄放在父亲案头。泛黄的书页上,马克思关于"教育是改变命运的武器"的论述,让这位教育者眼前一亮。

此时的汪雨相开始系统研读马克思主义著作,他发现书中描绘的"无产阶级专政"与自己长期探索的"平民教育"竟有相通之处。1932年,他主持的"嘉山中学"首次开设政治经济学课程,选用艾思奇的《大众哲学》作为教材。这种将革命理论融入基础教育的尝试,虽因日军侵扰中断,却为后来投奔延安埋下伏笔。

1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破北平夜空,日本全面侵华战争正式爆发。此时的中华大地,北平、天津相继沦陷,日军沿平汉、津浦铁路疯狂南侵。在这民族存亡的危急时刻,年近六旬的汪雨相做出震撼世人的决定:变卖安徽明光祖宅,带领全家28口人穿越战火,奔赴心中圣地延安。

要理解这个选择,得先看看他前半生的轨迹:从晚清秀才到留日学生,从同盟会元老到教育工作者,从对国民党失望到接触马列主义,半生跌宕后,他早已看清:只有中国共产党领导的革命,才能真正救中国。而延安,正是当时中国最进步、最团结的抗日中心。

但奔赴延安的路,远比想象中艰难。1937年的中国,战火纷飞,交通断绝。汪雨相带着一家老小,从安徽明光出发,沿着破败的公路、泥泞的乡道,一步步向西北跋涉。途中,他们遇到过日军的轰炸,躲过土匪的抢劫,经历过粮食断绝的饥荒,也感受过陌生百姓的接济。

这段路程走了整整半年多。1938年,当他们终于抵达延安时,眼前的景象让所有人热泪盈眶:简陋的窑洞前,战士们正操练着;学校的教室里,孩子们大声读着新课本;街头巷尾,人们谈论着“抗日救亡”“民主建国”……这里没有腐败的官员,没有欺压百姓的劣绅,只有为了共同理想奋斗的热血青年。

汪雨相很快找到了自己的位置。他先是被安排到陕甘宁边区医院担任文化教员,给医护人员和伤员上课。虽然已是花甲之年,但他讲课依然生动:用浅显的语言讲历史,用身边的故事讲革命,连医院的炊事员、警卫员都爱听他的课。后来,因工作出色,他又被调任边区政府民政厅秘书长,负责协调地方事务、推动文化建设。

尽管身居要职,汪雨相始终没有忘记入党初心。从1938年首次递交入党申请,到1948年6月终于获批,这十年间他经历了三次申请、两次被拒。1942年整风运动期间,有人质疑他"同盟会出身的资产阶级知识分子",他便主动要求到最艰苦的关中分区工作,参与边区生产运动。

这份执着,最终打动了组织。1948年6月,70岁的汪雨相在延安的窑洞里,面对鲜红的党旗,郑重地举起了右手。这一刻,他等了大半生——从1905年留日时接触革命,到1927年对国民党失望,再到1937年奔赴延安,33年的寻找与等待,终于有了最圆满的答案。

新中国成立后,汪雨相随家人迁居北京。此时的他,已年过七旬,但依然保持着读书、写笔记的习惯。他常对子女说:“我这一辈子,最骄傲的不是当过秀才,不是给孙中山当过秘书,而是终于在晚年成了共产党员。你们要记住,今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈用鲜血换来的。”

1955年,因年龄原因,汪雨相正式退休。但他依然关注着国家的教育事业,时常给年轻干部讲传统、传经验。他把自己珍藏的书籍、笔记捐给图书馆,说:“这些书,我留着没用,让更多人看才有价值。”

1963年2月10日,85岁的汪雨相在北京医院闭上了眼睛。临终前,他拉着儿子汪道涵的手说:“我这一生,没有遗憾了。你们要继续跟着党走,把国家建设得更好。”

汪雨相的儿子汪道涵,没有辜负父亲的期望。新中国成立后,他先后担任上海市副市长、市长、市委书记等职。主政上海期间,他推动经济改革、恢复工业生产,为后来的改革开放奠定了重要基础;他重视教育、文化事业,推动建立上海图书馆、上海博物馆。

孙子汪致远,则继承了祖父和父亲的军人血统。他从小听爷爷讲革命故事,长大后毅然参军入伍,在部队里从基层做起,一步步成长为中国人民解放军中将。

汪雨相的一生,像一部浓缩的中国近代史。他经历过晚清的腐朽,见证过辛亥革命的曙光,遭受过军阀混战的黑暗,投身过国民革命的洪流,最终在延安找到了真正的归宿。他的选择,不是偶然,而是一个知识分子在时代洪流中的必然选择——当国家危亡时,他选择了挺身而出;当理想迷茫时,他选择了坚持追寻;当找到真理时,他选择了终身信仰。

他的故事,更像一面镜子,映照出中国从苦难走向辉煌的历程。从秀才到留学生,从同盟会到共产党,从旧教育到新革命,三代人用不同的选择、同样的热血,写就了一段跨越半个世纪的传奇。这样的传奇,不仅属于汪家,更属于所有为了理想而奋斗的中国人。